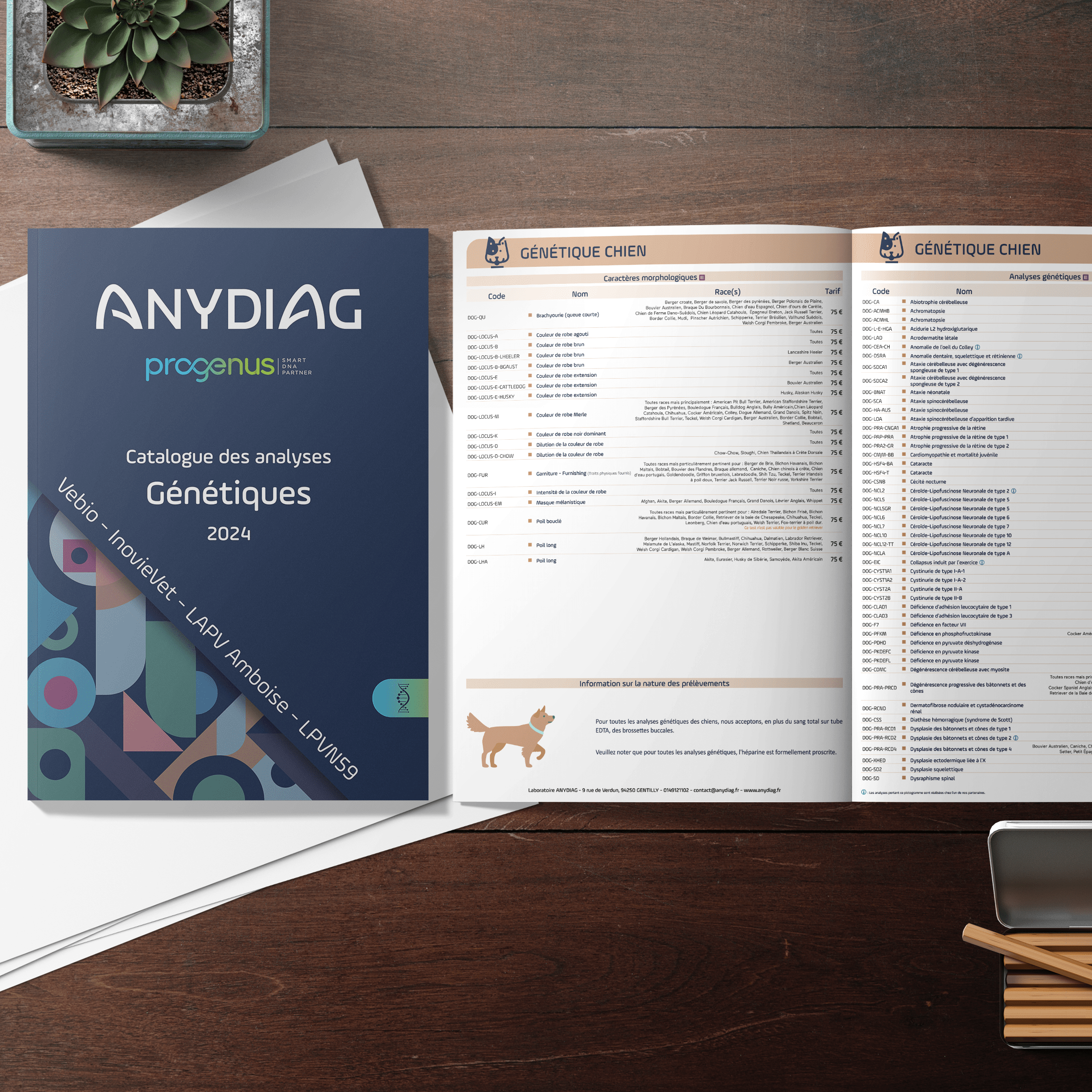

Gamme génétique

Notre catalogue Génétique est disponible !

Découvrez la large gamme d’analyses génétiques proposée par Anydiag.

Indications

Le lavage broncho-alvéolaire (LBA) est un examen complémentaire diagnostique indiqué en médecine vétérinaire, notamment dans le cadre d’affections respiratoires chroniques ou aiguës. Il permet la récupération d’un échantillon représentatif des sécrétions alvéolaires et de la population cellulaire locale, tout en évitant une contamination significative par les voies aériennes supérieures.

Les principales indications du LBA incluent :

– Une toux chronique ou persistante,

– Une dyspnée d’origine indéterminée,

– Des anomalies radiographiques ou tomodensitométriques pulmonaires localisées ou diffuses,

– Le suivi évolutif ou le contrôle thérapeutique de certaines pathologies pulmonaires (ex. : pneumonie interstitielle, alvéolite allergique),

– La suspicion d’infections pulmonaires profondes (bactériennes, fongiques, parasitaires ou virales),

– La recherche de cellules néoplasiques dans un contexte suspect,

– L’identification de maladies inflammatoires chroniques (bronchite chronique, éosinophilies pulmonaires, etc.).

Contre-indications

Bien que le LBA soit une procédure généralement bien tolérée, certaines contre-indications doivent être prises en compte, notamment :

– Instabilité cardio-respiratoire, hypoxémie sévère ou hypertension pulmonaire non contrôlée ;

– Tendance hémorragique ou coagulopathie non corrigée ;

– Obstruction sévère des voies respiratoires, en particulier des voies distales ;

– Masse pulmonaire unique, en particulier si suspicion de néoplasie (risque de dissémination).

Dans tous les cas, l’évaluation du bénéfice/risque doit être réalisée avant d’envisager le LBA.

Modalités de réalisation

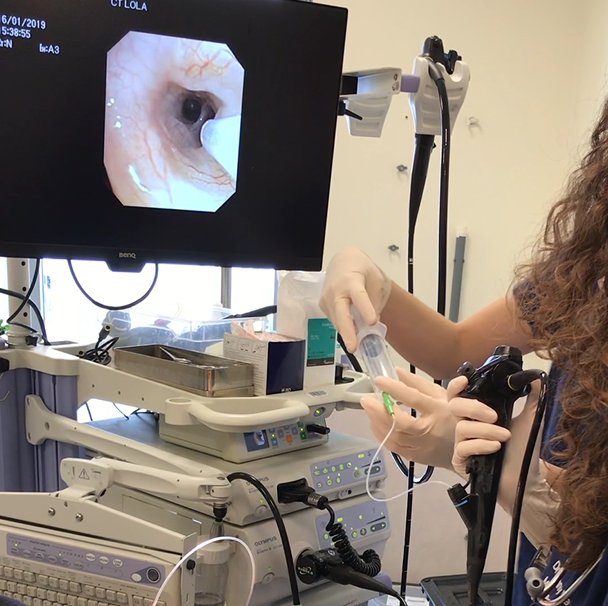

Le LBA peut être réalisé soit à l’aveugle, soit sous contrôle bronchoscopique.

Le protocole standard inclut les étapes suivantes :

– Préparation et sédation ou anesthésie générale de l’animal, avec un contrôle strict des voies aériennes.

– Introduction d’un cathéter souple stérile dans la trachée, généralement à travers une sonde endotrachéale.

– Avancée du cathéter jusqu’à sentir une légère résistance (bronche de petit calibre).

– Injection rapide d’un volume de sérum physiologique stérile tiédi à 37 °C, à raison de 1 ml/kg (généralement en 1 à 3 aliquots).

– Aspiration immédiate à l’aide d’une seringue stérile.

– Le rendement du prélèvement (volume récupéré) varie en fonction de la taille de l’animal, de la technique et de la pathologie. En général, on considère que 30 à 60 % du volume instillé peut être récupéré.

Le LBA sous bronchoscopie permet une localisation plus précise, utile notamment en cas d’atteinte focale, mais il nécessite un équipement spécialisé et une anesthésie plus profonde.

Gestion des échantillons

1.Répartition et tubes à utiliser

Une fois le liquide broncho-alvéolaire recueilli, il doit être réparti rapidement dans des tubes adaptés selon les analyses à réaliser :

– Tube EDTA (violet) : pour l’analyse cytologique (préserve mieux les cellules) et les analyses PCR.

– Tube sec: pour les examens biochimiques éventuels (dosage des acides biliaires lors de suspicion de bronchopneumonie par fausse déglutition secondaire à des vomissements)

– Tube neutre (ou tube sec): pour les cultures bactériologique et/ou mycologique. Des écouvillons avec milieu de transport (bactériologie) et sans milieu de transport (mycologie) peuvent également être utilisés mais ne permettront pas de réaliser de bactériologie quantitative.

La répartition doit être faite dans des conditions stériles, et les tubes doivent être étiquetés de manière claire et précise.

2. Conservation

Les cellules du LBA sont extrêmement fragiles et se dégradent rapidement, en particulier en milieu chaud. Il est donc recommandé :

– De préparer des lames au chevet du patient,

– De réfrigérer immédiatement les échantillons (entre 2 et 8 °C),

– De transmettre les échantillons au laboratoire dès que possible,

– De ne pas congeler les échantillons.

3. Préparation des lames

Dès le prélèvement, il est indispensable de réaliser des lames au chevet du patient :

– Étalements directs à partir du liquide non centrifugé,

– Lames d’étalement de culot cellulaire, après centrifugation douce.

Pour la centrifugation, une vitesse de 300 à 400 g pendant 10 minutes est recommandée. Une vitesse trop élevée pourrait altérer la morphologie cellulaire.

Les lames ainsi préparées sont ensuite séchées à l’air libre, annotées et envoyées au laboratoire non-colorées.

4. Traitement au laboratoire

Le jour de leur arrivée au laboratoire, les échantillons sont pris en charge en cytologie dans un premier temps :

– Réalisation de nouveaux étalements directs,

– Préparation de lames de cytospin, permettant de concentrer les cellules et d’améliorer leur visualisation,

Une fois la cytologie réalisée, les tubes sont transmis aux autres services :

– Bactériologie : mise en culture bactériologique et/ou mycologique,

– PCR : détection ciblée d’agents pathogènes (Bordetella bronchiseptica, mycoplasmes, virus respiratoires…),

– Biochimie : dosage de protéines totales, rapports albumine/globulines, LDH, etc.

L’examen cytologique est réalisé par nos vétérinaire biologistes durant lequel ils vont :

– Réaliser une formule leucocytaire sur 400 cellules, avec évaluation de la population cellulaire dominante (macrophages, neutrophiles, éosinophiles, lymphocytes, etc.),

– Rechercher des potentiels micro-organismes (bactéries intracellulaires ou extracellulaires, champignons, parasites),

– Rechercher d’éventuelles cellules tumorales ou autres éléments suspects.

5. Limites du lavage broncho-alvéolaire :

Le LBA n’est pas une méthode sans faille. Ses limites incluent :

– La représentativité de l’échantillon : un lavage mal ciblé peut ne pas refléter fidèlement les lésions présentes.

– Le rendement cytologique variable : notamment dans les lésions anciennes, fibrosantes ou néoplasiques peu exfoliatives.

– La contamination : par la flore oropharyngée, particulièrement lors de prélèvements non guidés.

– La difficulté d’interprétation : certains tableaux cellulaires peuvent être peu spécifiques ou refléter des phénomènes mixtes (inflammation, infection, irritation chronique…).

Les résultats du LBA doivent toujours être interprétés à la lumière du contexte clinique, des signes cliniques, de l’imagerie thoracique et, si besoin, d’examens complémentaires (PCR, cultures, cytologie comparative, histopathologie).

Article rédigé par le Dr Anne-Cécile Lenaerts, vétérinaire biologiste chez Anydiag.

Merci au Dr Fanny Bernardin pour les images d’illustration.

Ceci peut également vous intéresser

Toutes les actualités